中美貿易戰(zhàn)短期休兵,華為禁令警報有暫時緩解跡象,線路板廠經(jīng)歷了半年的震撼教育后,多半也都掌握到一套合宜的應對模式,未來帶來的短期市場波動應該會越來越小,市況冷熱轉換速度之快,對PCB廠來說確實也是難以反應。

作為整個電子供應鏈上游的PCB產業(yè),是整個市場中相對被動的族群,除了距離終端市場較遠,難以判斷實際下游需求之外,在產能的調配及遷移上也較其他產業(yè)麻煩許多,TPCA理事長李長明指出,由于產業(yè)特性的關系,線路板廠的資產中不動產的比例一向偏高,所以遷廠難度很高,加上PCB本身受關稅直接影響小,這才讓線路板廠一直保持按兵不動的狀態(tài)。

相較于下游組裝系統(tǒng)廠早在去年底就開始調整全球生產布局,PCB產業(yè)至今從上到下并未有太多太明顯的布局調整,業(yè)者普遍表示,除了部分有安全疑慮或高階技術專利的產品,客戶會要求一定要在非大陸生產之外,因為關稅而要求的產能轉移可說是少之又少。業(yè)者認為,PCB本來就不在第一波商品清單的關稅范圍內,加上成本比例偏低,客戶也不會要求其一定要轉移陣地,轉移生產地帶來的成本,恐怕還高于分攤的運費成本。

就算有不少負面因子浮現(xiàn),現(xiàn)在中國大陸成為全球PCB生產重鎮(zhèn)的事實,短期內應該很難改變。不管是基礎建設還是人力資源管理上,中國大陸具備的競爭優(yōu)勢依舊勝過周邊其他地區(qū),甚至上游CCL廠都打算因應PCB生產持續(xù)轉移至中國大陸的狀況,在中國大陸持續(xù)擴充產能。業(yè)者指出,要讓PCB產業(yè)從大陸移回臺灣已經(jīng)很困難,轉向東南亞難度又更高,短期內這仍是相對不切實際的選擇。

新的商品列表陰影籠罩

美國政府針對下一波3,250億美元清單課稅行動雖然已經(jīng)暫緩,其中可能包含NB、平板、手機等大宗消費性電子產品,整個電子產業(yè)因此人心惶惶,線路板廠也非常擔心之后的市場需求會因此受到更進一步的打擊。同時,整個供貨系統(tǒng)會不會因此重新調整而帶來更多沉默成本,也是業(yè)者非常關注的重點,瀚宇博德就曾悲觀地表示,如果后續(xù)3,250億美元商品也被課稅,只怕大家都活不下去。

前一波列表里面包含的產品中,有不少都是本來就不在中國大陸生產的,且規(guī)模也不算大,因而下游客戶將產能轉到臺灣或東南亞國家時,并不會帶來太大的成本負擔,運費的分攤及供貨通路調整也很順利。然而,如果像NB、平板、手機等產量龐大的產品要進行同樣的規(guī)劃,那就很勞民傷財了,雖然還未確定新的關稅政策,但有不少業(yè)者已經(jīng)開始客戶溝通接下來的供貨策略配置。

面對第二波的關稅沖擊,線路板廠現(xiàn)在應該會逐步確立接下來的主流策略方向,就是中國大陸產能不會變動,至少要能就近服務當?shù)乜蛻簦坏硪环矫娓唠A產能與投資未來不見得會繼續(xù)往中國大陸流去,大多數(shù)臺灣線路板廠其實一直都是把高階產能留在臺灣。而貿易戰(zhàn)現(xiàn)今的發(fā)展局勢,很有可能會讓臺廠延續(xù)這樣的兩岸經(jīng)營策略。

華為禁令后續(xù)仍未明朗

華為被美國全面封殺,可能是貿易戰(zhàn)以來具直接性的沖擊事件。此前華為面臨到前所未有的生存危機,而在川習會后帶來了些許的喘息空間。雖然多數(shù)臺廠都強調,華為占其營收比例并不算太高,對營運的影響有限,但華為終究身為全球市占率第二高的手機品牌,其在下半年能帶來的營收挹注是相當可觀的,若真的華為下半年無法推出旗艦新機,對整個電子供應鏈肯定會有一定的影響。

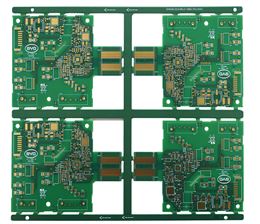

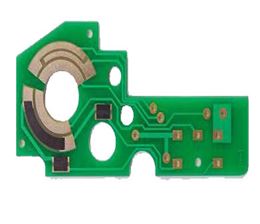

汽車BMS板

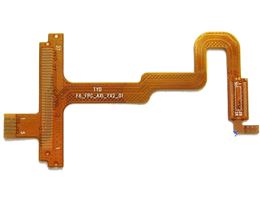

汽車BMS板 醫(yī)療設備FPC

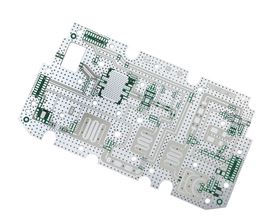

醫(yī)療設備FPC 通訊功放 PCB

通訊功放 PCB 汽車傳感器板PCB

汽車傳感器板PCB