PCB的歷史久遠,最早可追溯到一百多年前,并不斷發展到如今。1903年,德國發明家Albert Hanson對于早期面包板的研究,發明了PCB的前身。Albert Hanson提出了使用雙面導電的貫穿孔結構概念,與現代通孔板技術相似。他還創新性地建造涵蓋絕緣板上導線的原型電路,這些工作為后續PCB技術的發展提供了基礎框架。

1927年,法國發明家Charles Ducas申請獲得了一種電路板變體的專利。他采用了一種模板印刷技術,使用模板和導電墨水在絕緣表面上印制導線,有效地創建了電路。這種印刷布線技術,是當今電路板電鍍工藝演進的早期版本。

奧地利工程師Paul Eisler在1941年創造了第一塊功能性PCB,邁出了PCB發展的重要一步。Eisler的創新在于應用了粘附于絕緣基板上的銅箔層,為電子元件提供了導電路徑。到了1943年,他進一步推出了一款內含PCB的收音機,這種設計在隨后的二戰軍事行動中發揮了關鍵作用。

在20世紀后期,PCB制造工藝中蝕刻和焊接技術的進步,PCB邁向復雜化和微型化。大國之間的太空軍備競賽因為對輕量化和能源效率的追求,推動了PCB技術的發展。后來數字時代的到來引發了電子設備的爆炸式增長,如游戲機、錄像機、計算機和CD機等。隨著電子產品尺寸的縮小,手工制造PCB愈發困難,導致了對PCB制造工業化需求的激增。同時在元件越來越小,布線越來越復雜的情況下,PCB的設計變得越來越關鍵。

現如今,在5G、IOT、AI等技術的驅使下,PCB變得越來越復雜。

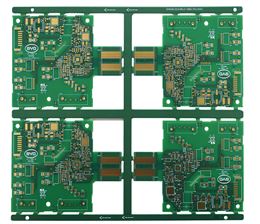

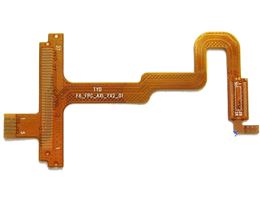

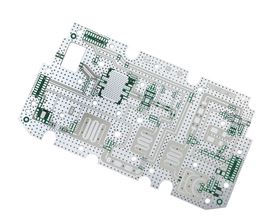

PCB從最基礎的通孔板發展出了高多層板、軟硬結合板、軟板、使用IC基板技術的HDI板等。

行業現狀及預測

1、PCB制造業逐漸轉移至中國大陸

線路板行業在全球分布廣泛,早期以美國、歐洲、日本發達國家為主導。2000年前,美歐日地區占據了全球PCB產值的70%以上。然而近二十年來,亞洲,特別是中國,因勞動力、原材料、政策和產業集群優勢,吸引了全球電子制造業轉移。中國大陸、中國臺灣、韓國等地逐漸成為新的制造中心。自2006年,中國大陸超越日本,成為全球最大PCB生產基地,標志著產業競爭格局的轉變。中國大陸地區PCB產值占全球PCB總產值的比例從2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。

2023年國內收入前十大PCB上市公司營收合計達1400.46億元。

汽車BMS板

汽車BMS板 醫療設備FPC

醫療設備FPC 通訊功放 PCB

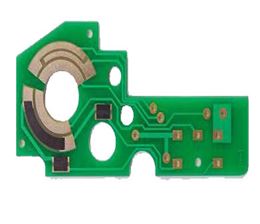

通訊功放 PCB 汽車傳感器板PCB

汽車傳感器板PCB