質量是什么?曾任華為終端產品線首席質量官的蘇立清認為:“質量是一種習慣。質量工作要做好,要把這種理念融入到每個人的工作、學習和日常生活中去,讓每個人都有一種強烈的把事情做好的愿望。”

|做好自己的工作是對別人的愛 質量的原動力來自于一種愿望:一種把工作做好的意識和愿望,基于這種愿望,才能把質量的基礎建立起來。 大家都知道德國車好,但德國車為什么好?研究質量的人有沒有研究一下根因呢?從歷史上看,這個問題和宗教很有淵源。現代社會文明是建立在歐洲工業革命基礎上的,而歐洲工業革命的社會基礎來自于馬丁·路德推動的宗教革命。人們把對上帝的愛和崇拜,從教堂融入到生活之中,轉變為工業革命的一種精神力量。 對上帝的愛,可以體現為人與人之間的愛,進而體現在社會分工上:我做的工作都是為別人服務的,同時我也享受了別人的服務。為別人創造了價值,體現了對別人的一種愛。這個理念通過馬丁·路德在德國的推動,促進了整個工業文明的發展。再通過幾百年的發展,這個理念融入到德國人的思維深處,德國人本能地就認為應該把工作做好,體現對他人的一種愛,對人類的愛,這已經形成了一種“習慣”。可見質量文化的形成是有它的歷史淵源。 “做好自己的工作是對別人的愛”,這個觀點與華為的理念“豐富人們的溝通和生活”是一致的。社會分工使得自身的工作體現為對別人的一種愛,當這個理念根植于人的思維深處時,力量將非常強大。質量文化做到一定境界,就成為一種習慣,表現為一種強烈的把事情做好的愿望,和基于這種愿望的長期行動。 質量文化建設,首先要從深層次上挖掘出人們向往美好事物的天性,這是所有質量工作的基礎。接著演繹出我們對質量的理解,如克勞斯比、戴明等大師的質量理念;再對其理論化,讓員工去學習,提升理論水平。如果基礎的東西長期被忽略,內心追求沒有體現在工作中,質量文化建設工作容易成為空中樓閣,如果員工被動接受質量文化,不是真正理解,就很難成為自發的行動。 |站在客戶的角度衡量質量 那時沒有缺陷率、SONE-F之類的度量統計,同時公司人員也認識到不會有最完美的產品,但如果滿足了用戶要求,那就是最好的產品。什么是用戶的要求?大家有時會片面追求狹隘的質量,比如過程符合度,或者問題解決率等指標,而忽略了用戶的要求——“我要及時拿到一個高質量的產品”。有時候人們會說質量和進度之間存在矛盾,其實并不存在矛盾,它們統一于如何正確理解、滿足用戶要求,在這個基礎上,質量、進度、成本需要作綜合考慮。

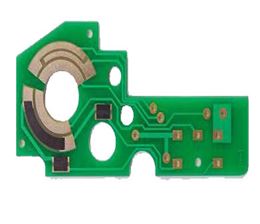

汽車BMS板

汽車BMS板 醫療設備FPC

醫療設備FPC 通訊功放 PCB

通訊功放 PCB 汽車傳感器板PCB

汽車傳感器板PCB